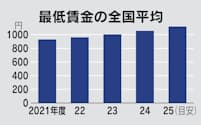

最低賃金、全国平均1054円 上げ幅50円は過去最大

中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は24日、2024年度の最低賃金の目安を全国平均で時給1054円にすると決めた。現在の1004円から50円の引き上げで、22年連続での増加となる。上げ幅は23年度の43円を上回って過去最大となった。物価上昇への対応を重視することで労使双方が折り合った。

最低賃金はパートも含めた全ての労働者に適用される時給の下限額で、毎年改定している。23年度からの伸び率は4.98%で、1982年度の5.28%以来の高い水準となった。

2024年の春季労使交渉の賃上げ率が連合のまとめで平均5.1%と33年ぶりの高水準となり、最低賃金も同程度の引き上げが必要と判断した。消費者物価指数(持ち家の家賃相当分を除く総合)は前年比で3%前後の伸びが続いており、物価上昇への対応も求められていた。

最低賃金は都道府県ごとに異なり、目安額をもとに各地の審議会で実額を最終決定する。適用は10月中となる見通しだ。

引き上げの目安は都道府県を3つのグループに分けて示した。3グループとも50円とし、目安通りに引き上げる場合、最も高い東京都の最低賃金は1163円、最も低い岩手県は943円となる。全都道府県で900円を上回り、1000円を超えるのは現在の8都府県から16都道府県に拡大する。

人手不足を背景に、各地で人材の奪い合いは激しくなっている。賃上げの必要性が高まっていることから、23年度は24県が目安を上回る引き上げを決めた。

24年度も同様の動きが広がる可能性がある。岩手県の達増拓也知事は5月に、岩手労働局に最低賃金引き上げへの取り組みを初めて要請した。徳島県の後藤田正純知事は7月5日に知事として初めて同県の地方審議会に出席し、最低賃金について「1000円を超えることを強く望む」と述べた。

岸田文雄首相は23年に30年代半ばまでに全国平均を1500円とする目標をかかげた。35年までに実現するには毎年3.4%ペースで引き上げる必要がある。

政府をあげて取り組みを強化しているものの、海外との比較では日本の低さが目立つ。経済協力開発機構(OECD)によると、物価の違いなどを考慮した購買力平価で換算した日本の最低賃金は22年時点でフランスやドイツより4割近く低い。

24日までの小委員会には連合傘下の労働組合の代表者、経団連や日本商工会議所といった経済団体の事務担当者、学識者で構成する公益委員の3者が出席した。公益委員が示した引き上げ額を労使双方が同意した。25日に開く審議会で答申をとりまとめる。

※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。

この投稿は現在非表示に設定されています

(更新)

賃上げは賃金水準を一律に引き上げるベースアップと、勤続年数が上がるごとに増える定期昇給からなる。2014年春季労使交渉(春闘)から政府が産業界に対し賃上げを求める「官製春闘」が始まった。産業界では正社員間でも賃金要求に差をつける「脱一律」の動きが広がる。年功序列モデルが崩れ、生産性向上のために成果や役割に応じて賃金に差をつける流れが強まり、一律での賃上げ要求の意義は薄れている。