アンデス山脈のはるか上空から撮られた画像を見ていたアドリアン・オヤネデル氏は、山岳地帯に奇妙な配置で点在する76基の石壁の建造物を発見した。2025年10月13日付けで学術誌「Antiquity」に掲載された研究で、氏はこれらの建造物の正体や、今回の発見がもつ意味について報告している。

氏はチリ北部のカマロネス川流域と呼ばれる人里離れた山岳地帯の衛星写真を丹念に調べていた。しかし、自分が見ているものが何なのか説明できなかった。

「最初はたくさんの壁、それも非常に長い壁を見つけました」と、オヤネデル氏は語る。チリで育った氏は、英エクセター大学で古代南米文明を専門とする考古学者だ。「新しい眼鏡かパソコンが必要なんじゃないかと考え始めてしまったほどです」

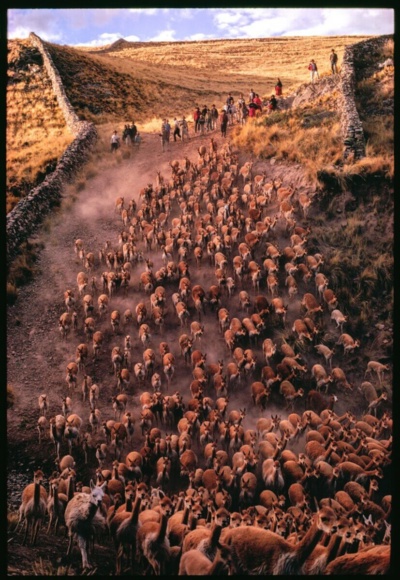

その長い石壁は、多くが長さ約150メートル、高さ約1.5メートルで、すべて急な山の斜面に築かれていた。石壁は多くがペアで配置され、V字型になった下の部分が円形の石の囲いに続いていた。

しかし、オヤネデル氏が構造物を間近で見るために現地へ行くと、近くに住む地元の人々でさえ、それが何と呼ばれており、なぜそこにあるのかをよく知らないことがわかった。地元の人々は「ロバの罠(トランパス・パラ・ブロス)」と呼んでいたと氏は言う。それが一つの手がかりとなった。

さらに調査を進めるため、氏は次に、さまざまな考古学の報告書に目を向けた。大半が20世紀にペルーで書かれたものだ。それで初めて、氏は建造物の正体に気づいた。ペルーの文献には、古代インカ帝国が「王家の狩り」でビクーニャ(リャマに似た小さな毛深い動物)を捕らえるために使った「チャク」と呼ばれる巨大な石造建造物について記されていたのだ。

今回の論文でオヤネデル氏は、自身が発見したチリの石造建造物は、ペルーで見つかったものと同様の古代の動物用の罠だとしている。氏によれば、これらの巨大な罠には約6000年前にさかのぼるものがある可能性があり、一部はわずか数百年前まで狩人が使用していたという。

新たに発見されたこれらのチャクもまた、ビクーニャを捕らえるために使われていたようだと氏は言う。ビクーニャはこの地域にかつて多く生息していたが、スペイン人の到来後に狩猟によってほぼ絶滅状態に追い込まれた。

アンデス地方の古代の岩絵にも、ビクーニャがチャクに追い込まれる様子が描かれていた。氏は、これらの罠がすべて、かつて野生のビクーニャの群れが生息していた標高約2800メートル以上の高地に築かれている点に注目している。(参考記事:「1500年前の捕鯨の岩絵、チリのアタカマ砂漠で」)

またオヤネデル氏は、狩人たちの住居であった可能性のある、800近くに及ぶ石造りの住まいや野営地の痕跡も特定した。これらは、チャクに追い込む狩猟方法がこれまで考えられていたよりもはるかに一般的だったことを示している。

氏の発見は、野生動物の群れを捕らえるこの種の罠が広まっていた地域を新たに明らかにし、アンデス山脈の他の地域にも同様の遺跡がある可能性を示唆している。

おすすめ関連書籍

動物と自然に感動する地図帖 地球も生物もすごい!と驚く100テーマ

自然を通して世界の解像度が上がる! 説明は最小限、パッと見るだけで私たちをとりまく自然世界の不思議がわかる。 〔全国学校図書館協議会選定図書〕〔電子版あり〕

定価:2,420円(税込)

おすすめ関連書籍

世界の果てを広げてきた冒険者たちの物語。アフリカを出立した最初の人類から現代の探検家まで、開拓者たちの歴史を綴る。 〔電子版あり〕

定価:2,640円(税込)