La COP 28, qui se tiendra à partir du 30 novembre 2023 prochain à Dubaï (Emirats Arabes Unis), a pour objectif de dresser le bilan mondial de l’action climat pour la première fois depuis l’Accord de Paris, et d’aboutir à des engagements forts. D’ores et déjà lourde d’enjeux, 3 thèmes sont à l’agenda de l’évènement :

- Dresser le bilan mondial de l’action climat depuis l’Accord de Paris ;

- Appuyer les solutions d’atténuation ;

- Mettre en œuvre les mesures d’adaptation et assurer un accès plus équitable aux financements

Alors que l’ONU prévient d’une baisse mondiale de 2% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 au lieu des 43% nécessaire pour respecter l’Accord de Paris [1] , que peut-on vraiment attendre de cette nouvelle COP 28?

Un historique de COP mitigé face à l’urgence climatique

Evènement phare dans l’agenda climatique, les COP (Conference of Parties), créées en 1992, ont pour objectif de dresser le bilan de l’application de la convention internationale et de fixer de nouveaux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Chaque COP fait l’objet de nouveaux engagements, généralement ambitieux, mais peu contraignants pour les parties-prenantes alors que l’ampleur de la crise climatique ne fait qu’augmenter en intensité. C’est pourquoi, depuis quelques années, les COP sont qualifiées de « COP de la dernière chance » dans l’espoir d’aboutir à des accords venant enrayer la crise climatique de manière pérenne.

A titre d’exemple, la COP 26 tenue en 2021 à Glasgow était la conférence des parties la plus lourde d’enjeux depuis l’adoption de l’Accord de Paris en décembre 2015. Elle devait permettre de trouver un consensus sur plusieurs points indispensables à l’application effective de l’Accord de Paris telle que la sortie du charbon (qui finalement n’a pas été adoptée par les « poids lourds » mondiaux du charbon, que sont les Etats-Unis, la Chine, l’Inde et l’Australie), ou encore le relèvement de l’ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des États. Cette COP constituait de ce fait un test majeur de la robustesse du mécanisme créé à Paris en 2015. Finalement, au terme de longues négociations, la COP 26 n’a pourtant pas permis d’atteindre les objectifs souhaités. De même, la COP 27 tenue en 2022 en Egypte a certes permis d’acter le financement des dommages subis par les pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques, mais ni la baisse du recours aux énergies fossiles, ni le rehaussement des ambitions climatiques des Etats n’ont fait l’objet d’engagements à la hauteur des enjeux.

Ces deux dernières COP ont donc été relativement décevantes du point de vue des engagements pris dans la lutte contre la crise climatique, alors qu’au même moment, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a publié son sixième rapport d’évaluation, rappelant l’urgence de la situation avec des émissions de GES qui continuent d’augmenter, et des risques liés au changement climatique qui deviennent de plus en plus fréquents, intenses et graves [2].

Un premier bilan mondial de l’action climat qui rappelle un constat presque immuable : le compte n’y est pas, et la fenêtre d’opportunité pour agir se referme

Lors de l’Accord de Paris, un processus de « bilan mondial » a été inscrit de sorte à évaluer la réponse mondiale à la crise climatique tous les cinq ans, à partir de 2023. Ce premier bilan a pour objectif d’évaluer les progrès réalisés globalement en matière de réduction des émissions de GES, de renforcement de la résilience aux effets du climat et d’obtention de financement pour faire face à la crise climatique. Les 17 conclusions techniques, publiées en septembre 2023 dans un rapport de synthèse, nommé « Global Stocktake »[3], démontrent que les objectifs sont loin d’être atteints et soulignent que la fenêtre d’opportunité se referme.

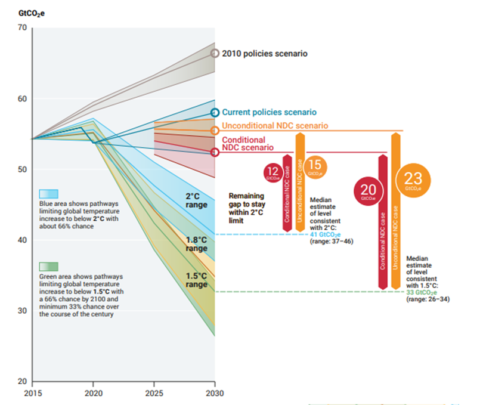

Bien que certains progrès aient été réalisés depuis l’Accord de Paris (les températures mondiales devraient désormais augmenter de 2,4 à 2,6 °C d’ici la fin du siècle, contre un prévisionnel de 3,7 à 4,8 °C en 2010[4]), le rapport souligne clairement qu’une plus grande ambition et une plus grande urgence sont nécessaires sur tous les fronts pour lutter contre la crise climatique. Il met en avant la persistance d’un « déficit d’émissions », notant que les engagements actuels en matière de climat ne sont pas conformes aux trajectoires nécessaires pour limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de 2°C voire 1,5 °C. Ce rapport confirme donc les conclusions du précédent « Emission Gap Report » publié par l’UNEP en 2022, à savoir que les politiques et engagements actuels sont très éloignés des objectifs de l’Accord de Paris pour contenir la dérive climatique comme le rappelle la figure suivante.

Émissions de GES selon différents scénarios et écart d’émissions en 2030 (estimation médiane et fourchette du dixième au quatre-vingt-dixième percentile) percentile), source : UNEP, Emissions Gap Report 2022

Le rapport préparatoire au bilan mondial de l’action climat trace également une voie à suivre, accentuant le besoin urgent de transformation et de coopération à l’échelle globale et systémique qui peuvent réduire les émissions de GES et sécuriser un avenir adapté au changement climatique. Les hommes et femmes sont ainsi replacés au cœur de ces transitions et dans un impératif de résilience et d’équité dans tous les efforts de transformation.

Malgré les messages sans appel, ce rapport reste relativement général et apporte peu d’informations nouvelles : il présente un « constat » très large de la situation, avec peu d’informations quantitatives sur les actions à entreprendre pour réduire ou limiter les conséquences de la crise climatique. Il agit plutôt d’ un schéma directeur de ce que pourrait être le résultat final lors de la COP 28 sans pour autant prendre de position claire. A titre indicatif, le rapport ne précise aucune date, feuille de route ou mécanisme d’action que ce soit au sujet des mesures d’atténuation, d’adaptation ou de financement. Il reste donc peu contraignant pour les Etats et parties-prenantes présents, ce qui pourrait être de mauvais présage pour cette prochaine COP 28, qui se trouverait être une nouvelle démonstration politique sans action ou engagement concret, alors même que certains enjeux cruciaux ont déjà été placés à l’agenda, notamment les mesures d’atténuation.

Renforcer les solutions d’atténuation et planifier la sortie des énergies fossiles : un objectif crédible pour la COP 28 ?

Lors de la COP 28, certaines des négociations les plus importantes porteront sur les questions d’atténuation et de transition bas carbone. Un des points saillants mentionnés dans la synthèse du rapport « Global Stocktake » de l’UNFCCC (Résultat clé 6) est la nécessité d’intensifier le développement et l’utilisation des énergies renouvelables et d’éliminer progressivement tous les combustibles fossiles pour une meilleure transition énergétique. Cependant, il est admis dans le rapport que les énergies fossiles conserveront une place importante pour certains secteurs ou certaines communautés pendant une période restant encore à définir.

Les énergies fossiles continuent à faire l’objet d’une extraction et d’un développement massifs

Alors que l’Accord de Paris a fixé un objectif climatique mondial crucial, de nombreux gouvernements et parties-prenantes ont continué à approuver et, ou financer de nouveaux projets liés au charbon, au pétrole et au gaz, même si la combustion intégrale des réserves actuelles de ressources fossiles dans le monde entraînerait sept fois plus d’émissions que ce qui est compatible avec le maintien du réchauffement bien en deçà de 2°C.

L’essor des énergies fossiles est à l’origine de la crise climatique et malgré la connaissance répandue de l’enjeu, ainsi que des avertissements constants de la communauté scientifique, il n’existe aujourd’hui aucun mécanisme, ni traité ou accord contraignant pour limiter la production de pétrole, gaz et charbon. A titre d’exemple, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et n’en contraignent pas la production. Ainsi, les engagements pris par les États pour réduire leur consommation d’énergies fossiles sont indispensables, mais il est nécessaire de les associer à des engagements de baisse de la production des énergies fossiles. Un accord complémentaire pourrait donc s’avérer nécessaire, voire indispensable pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris.

La planification de la « sortie » des énergies fossiles est aujourd’hui nécessaire

En plus de ne jamais faire référence aux termes de « combustibles fossiles » ou « pétrole, gaz et charbon », la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’Accord de Paris ne précisent aucune échéance contraignante de sortie des énergies fossiles. De même, lors du dernier sommet du G7 en avril 2023 au Japon, consacré au climat, les ministres de l’Énergie, du Climat et de l’Environnement des pays réunis (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada) n’ont su s’accorder sur une date de sortie des énergies fossiles. Les ministres se sont engagés à « accélérer » leur « sortie » des énergies fossiles dans tous les secteurs, mais sans se fixer de nouvelle échéance.[5] Ils ont notamment vaguement inscrit cet objectif dans leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 « au plus tard ».

Le fait de ne pouvoir s’accorder sur une date de sortie des énergies fossiles démontre le manque de sérieux et d’ambition qu’il existe encore aujourd’hui , malgré l’augmentation des phénomènes (inondations, feux de forêts, etc.) liés au changement climatique et de leur gravité de plus en plus tangible. La formalisation concrète d’un plan de transition avec une date de sortie concernant les énergies fossiles vers d’autres sources d’énergies bas carbone est essentielle si l’on veut respecter l’Accord de Paris.

Les autres mesures d’atténuation ne seront pas suffisantes pour limiter le réchauffement climatique

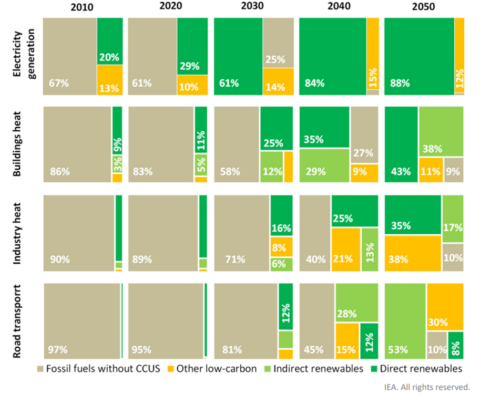

En mai 2023, le Président de la COP 28, le Sultan Ahmed al-Jaber alors présent à Berlin pour le Dialogue de Petersberg sur le climat, avait appelé à « tripler » d’ici 2030 la capacité mondiale de production d’énergies renouvelables, à « doubler la production d’hydrogène » et à « doubler l’amélioration de l’efficacité énergétique » pour contribuer à limiter le réchauffement climatique, en accord avec les conclusions du rapport « Net Zero by 2050 » [6] de l’Agence Internationale de l’Energie.

Part des combustibles dans la consommation totale d’énergie pour certaines applications, rapport « Net Zero by 2050 » de l’IEA, 2021

En revanche, le Sultan Ahmed al-Jaber n’a pas conservé l’objectif d’une sortie des énergies fossiles et a appelé les pays à conserver « toutes les sources d’énergie » existantes aujourd’hui. Il mise ainsi sur les technologies de captage et stockage du carbone, qui n’ont pourtant pas encore été déployées à grande échelle, pour réduire les émissions de GES. Ces propos semblent peu crédibles de la part du PDG de la compagnie nationale pétrolière des Émirats Arabes Unis, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), une entreprise qui a par ailleurs un résultat de 3,8/100 dans le benchmark[7] réalisé par la World Benchmark Alliance à partir de la méthodologie ACT (Assessing low-Carbon Transition). Cela vient donc nuire à la fiabilité et la crédibilité du Président de la COP 28 et du pays-hôte, les Emirats Arabes Unis. Ainsi, de nombreux scientifiques et experts ont récemment appelé au boycott de cette COP 28 dans une tribune[8] publiée dans Le Monde où ces derniers dénoncent son absurdité et sa dangerosité. Ils demandent ainsi aux Etats à réinventer le modèle des COP et à les placer sous la tutelle de l’ONU.

Si la COP 28 se veut être à la hauteur de l’urgence climatique, il sera impératif de prendre des engagements concrets, planifiés et chiffrés sur les mesures d’atténuations, à commencer par la planification de la sortie des énergies fossiles, notamment le charbon. Cependant, l’atténuation seule ne peut suffire à garantir une transition environnementale efficace, et il est nécessaire de l’associer à des solutions d’adaptation de plus en plus importantes à envisager du fait de l’insuffisance de l’engagement collectif pour réduire les émissions de GES.

Mettre en œuvre les mesures d’adaptation : des premières limites déjà atteintes sur notre capacité d’adaptation et des moyens encore largement insuffisants

Feux de forêts au Canada, canicules et sécheresses dans toute l’Europe, ouragans en Guadeloupe et au Mexique… une réelle accélération des catastrophes climatiques a été recensée au cours des derniers années, voire des derniers mois. Ces évènements ne sont plus rares aujourd’hui et il est nécessaire de savoir y faire face dès à présent. Alors que les mesures d’atténuation sont aujourd’hui prépondérantes dans les discussions et traités internationaux, la question de l’adaptation au changement climatique est de plus en plus fondamentale pour les organisations et les entreprises comme le souligne le dernier rapport du GIEC , malgré des progrès avérés et efficaces dans la planification et la mise en œuvre des mesures d’adaptation à travers tous les secteurs et toutes les régions, il existe encore aujourd’hui des lacunes en matière d’adaptation et qui continuent à se creuser[9].

Le rapport de synthèse « Global Stocktake » sur lequel les discussions se baseront rappelle que certaines limites en matière de capacité d’adaptation ont déjà été atteintes dans plusieurs régions et secteurs, et que l’on recense même en certains endroits des effets de maladaptation telle que des constructions en zone d’érosion ou de submersion marine. Dans un rapport précédent venant nourrir le bilan mondial, les scientifiques ont mis en évidence que plus de 3 milliards de personnes seront vulnérables aux risques climatiques dans les « points chauds de vulnérabilité » d’ici 2050, ce qui représente deux fois plus qu’aujourd’hui. Cependant, si rien n’est fait, des actions d’adaptation encore réalisables et efficaces aujourd’hui seront limitées et moins efficaces dans le futur avec l’augmentation du réchauffement climatique : les pertes et les dommages s’intensifieront tandis que d’autres systèmes (naturels et/ou humains) atteindront eux aussi leurs propres limites d’adaptation ce qui rendra toute intervention difficile.

Ce rapport « Global Stocktake » met également en avant l’urgence d’accroître le soutien technique et financier pour l’adaptation et de remédier aux pertes et dommages, en particulier pour les communautés vulnérables. Les flux financiers mondiaux actuels pour l’adaptation sont effectivement encore largement insuffisants pour mettre en œuvre les différentes mesures d’adaptation nécessaires, en particulier dans les pays en développement. La finance climat internationale dédiée à l’adaptation (entre 4 et 30% des flux financiers pour le climat, selon les sources) a progressé, mais elle reste insuffisante et contraint les efforts d’adaptation.[10] Il est important de souligner que l’objectif des pays développés de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 n’a pas encore été atteint.[11]

De fait, des recommandations pour examen et adoption lors de la COP 28 sur la manière de rendre opérationnels le nouveau fonds pour les pertes et dommages et les modalités de financement ont d’ores et déjà été partagées aux parties et seront au programme de la COP 28. Les négociations porteront également sur la fourniture d’un soutien financier adéquat et prévisible aux pays en développement pour l’action climatique, y compris la mise en place d’un nouvel objectif collectif quantifié sur le financement du climat en 2024. Le Comité permanent des finances d’ONU Climat a ainsi été invité à préparer un rapport sur le doublement du financement de l’adaptation pour examen lors de la COP 28.[12] Soulignons par ailleurs que les engagements en termes de financement pourront également porter sur les autres fonds de la COP existants déjà, par exemple le Fonds pour les pays les moins avancés, le Fonds spécial pour le changement climatique ou le Fonds vert pour le climat.

Les parties se sont enfin accordées sur la nécessité d’établir un objectif global en matière d’adaptation[13] lors de cette prochaine COP, lors de la Conférence de Bonn en juin 2023, évènement préparatoire de la COP 28. De manière générale, l’optimisation du soutien apporté par les dispositifs de financement existants, y compris les considérations relatives à la cohérence, à la complémentarité et à la coordination, sera une des priorités de cette COP 28.

Conclusion

Dans la continuité de la COP 27, et compte tenu des évènements climatiques extrêmes qui ont encore marqué l’année 2023 sur toute la planète, cette nouvelle COP qui se déroulera à Dubaï fin novembre devrait permettre d’accroître le soutien technique et financier pour l’adaptation, et de structurer les moyens de financement pour faire face aux pertes et dommages qui s’accentuent et vont augmenter de manière exponentielle. S’il est possible d’espérer des avancées sur le front de l’adaptation et de son financement, la question est beaucoup moins évidente sur le front de l’atténuation.

Au-delà des polémiques liées à la pertinence de la présidence de la COP 28 par un pays et un président peu crédible en matière d’action climatique, les travaux préparatoires et déclarations des parties en amont de la COP 28 laissent à penser qu’une nouvelle fois, les moyens financiers en faveur des mesures d’atténuation, et des engagements (y compris financiers) visant à limiter la production des énergies fossiles, ne seront pas à l’ordre du jour des négociations. Alors que « chaque dixième de degré compte », cela conduirait à acter un peu plus le « glissement » (observé notamment dans les derniers rapports du GIEC) de l’attention portée sur la thématique « d’adaptation » au détriment de la thématique « d’atténuation ». Il deviendrait alors légitime de s’interroger sur le principe d’acter, dès la COP 28 l’impossibilité de tenir les engagements de l’Accord de Paris à limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C. Le prochain rapport « pourrait apporter de nouveaux éclairages sur l’écart entre les trajectoires « Accord de Paris » et la trajectoire actuelle comprenant l’ensemble des engagements des Etats.

Enfin, il est intéressant de souligner que des responsables d’entreprises appellent aujourd’hui les Etats à réinventer le modèle des COP et à les placer sous la tutelle de l’ONU. Le besoin urgent de transformation et de coopération à l’échelle globale et systémique suppose une participation plus directe afin de dépasser un modèle de gouvernance et d’action qui ne permet pas de produire des résultats à la hauteur des enjeux.

[1] unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_12.pdf?mc_cid=6b1f7987e0&mc_eid=835665a2e6

[2] report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

[3] Technical dialogue of the first global stocktake. Synthesis report by the co-facilitators on the technical dialogue | UNFCCC

[4] EGR2022_KMFR.pdf (unep.org)

[5] G7 : la sortie des combustibles fossiles n’est pas pour tout de suite (courrierinternational.com)

[6] Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector

[7] Oil and Gas Benchmark (worldbenchmarkingalliance.org)

[8] L’appel au boycott de la COP28 de 180 responsables d’entreprises : « Organiser une conférence sur le climat à Dubaï est absurde et dangereux » (lemonde.fr)

[10] 20250_4pages-GIEC-2.pdf (ecologie.gouv.fr)

[11] Mobiliser davantage de soutien financier pour les pays en développement | CCNUCC (unfccc.int)

[12] Idem 11

[13] La Conférence de Bonn s’achève sur des avancées majeures et prépare le terrain pour la COP 28 | CCNUCC (unfccc.int)

Insight est notre série de publications destinées à vous aider à mieux comprendre les événements d’actualités. D’autres publications de Insight sont disponibles ici.