ニュース

日本実験棟「きぼう」で実験–固体材料の燃焼性試験方法がJISに制定

2024.03.28 13:35

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が日本プラスチック工業連盟などと協力して開発を進めてきた、固体材料の燃焼性試験方法が2月20日に新規の日本産業規格(JIS)「K7201-4」として制定され、同日付けで経済産業省から公示された。3月28日に発表された。

逃げ場のない閉鎖空間となる有人宇宙船などでの火災を防ぐため、船内で使用する材料については、適切な可燃性評価が必要となる。これまで宇宙船などで使用する材料は、米航空宇宙局(NASA)の材料燃焼性試験基準(NASA-STD-6001)に合格した難燃性を持つ材料を使用することが原則とされてきた。

しかし、NASAの基準では重力に依存して生じる火炎周囲の対流が材料の燃焼性に与える影響を考慮していないため、重力が6分の1という月面環境や軌道上の微小重力環境にも対応する、重力による影響を適切に考慮した材料の燃焼性評価手法は確立されていない。

NASAが主導する「Artemis」計画では、月面居住施設などの与圧環境として国際宇宙ステーション(ISS)とは異なる低圧、高濃度酸素条件(0.56気圧、酸素濃度34%)が検討されているが、ISSで活用されてきたNASAの実験装置では、ISSでの「大気圧、酸素濃度21%以下」での材料燃焼実験しか実施できていない。

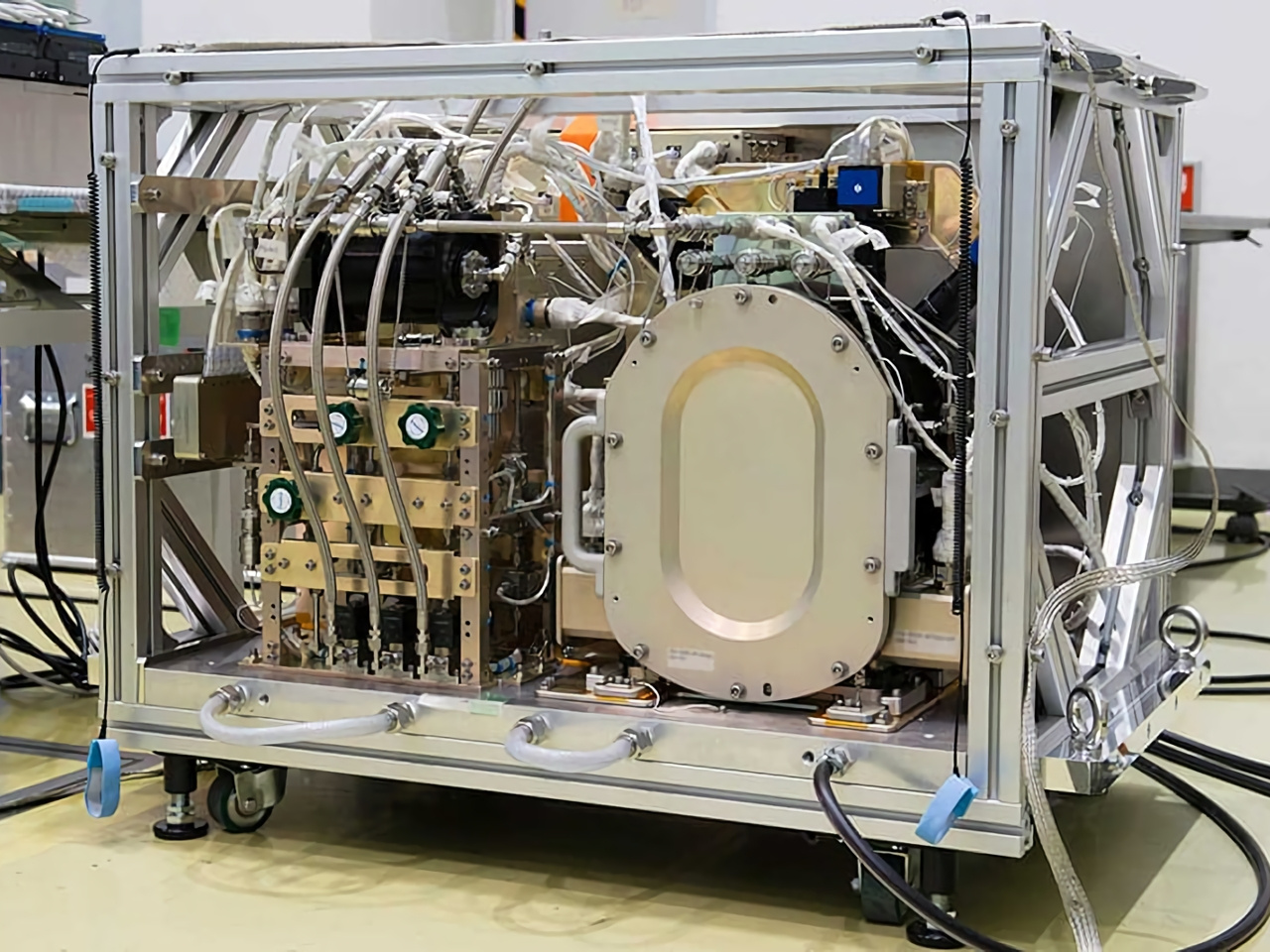

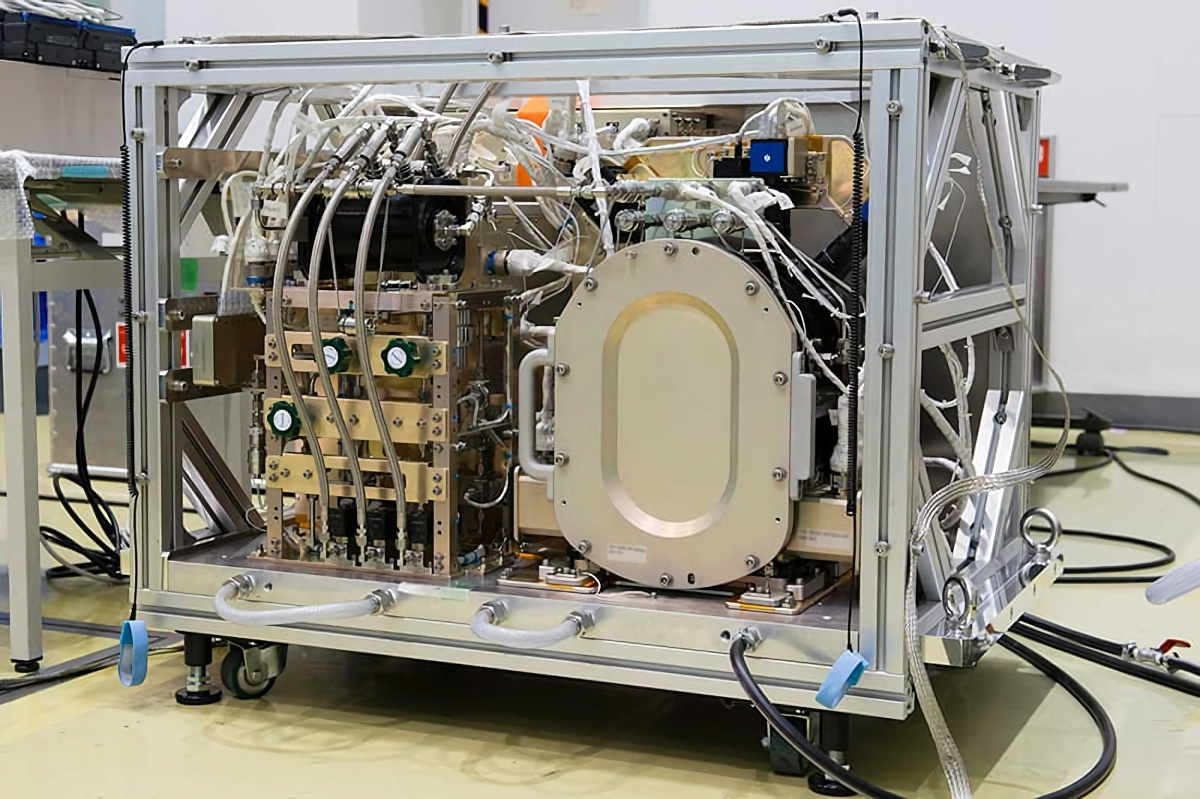

NASAやJAXAなどの宇宙機関だけでなく、民間企業の活動も取り込んだ宇宙利用の拡大や月面への有人宇宙探査計画などの潮流も踏まえて、「FLARE」(Flammability Limits at Reduced Gravity Experiment)テーマとして、微小重力環境での材料可燃性評価手法を構築して、ISSの日本実験棟(JEM)「きぼう」で、JAXAが北海道大学と開発した固体燃焼実験装置(Solid Combustion Experiment Module:SCEM)を活用した軌道上実験で材料可燃性評価手法の妥当性を検証している。

FLAREテーマは2012年にきぼう利用テーマ重点課題区分として採択された。代表研究者は、北海道大学 大学院 工学研究院機械・宇宙航空工学部門教授の藤田修氏。JAXAのほかNASA、欧州宇宙機関(ESA)、仏国立宇宙研究センター(CNES)、独航空宇宙センター(DLR)を含む4カ国14機関が参画している。

FLAREテーマで構築した材料可燃性評価手法は、FLARE研究チームの一員である岐阜大学教授 高橋周平氏の理論モデルをベースに、地上での通常の重力環境での酸素や材料の物性値などを活用して、微小重力環境での燃え広がる状態が維持される最低限の限界酸素濃度を予想できるという。

新しい手法は、プラスチックなどの固体材料の燃焼特性を示す定量的指標の1つとして、国内外で広く利用されている「酸素指数(OI)」について、微小重力環境での値を算出する。2021年の国際標準化機構(ISO)の国際標準規格「ISO4589-4」は、この目的に必要となる、高流速条件での材料の酸素指数「HOI」の試験方法を定めた。

2月20日に制定されたJISのK7201-4は、国際規格であるISO4589-4を日本の産業標準として技術的変更を加えることなく制定したという。

JIS(Japanese Industrial Standards)は、産業標準化法(JIS法)に基づく国家規格。製品やデータ、サービスなどの種類や品質、性能、これらを確認する試験方法や評価方法などを定めている。製造事業者やサービス事業者が、品質のいい製品やサービスを生産、提供すること、消費者が品質のいい製品やサービスを利用することなどで活用されている。

関連情報

JAXAプレスリリース

![[フォトレポート]地球からは見えない謎に満ちた「月の裏側」--中国「嫦娥6号」が撮影](https://uchubiz.com/wp-content/uploads/20240604_change6_1280x960.jpg)